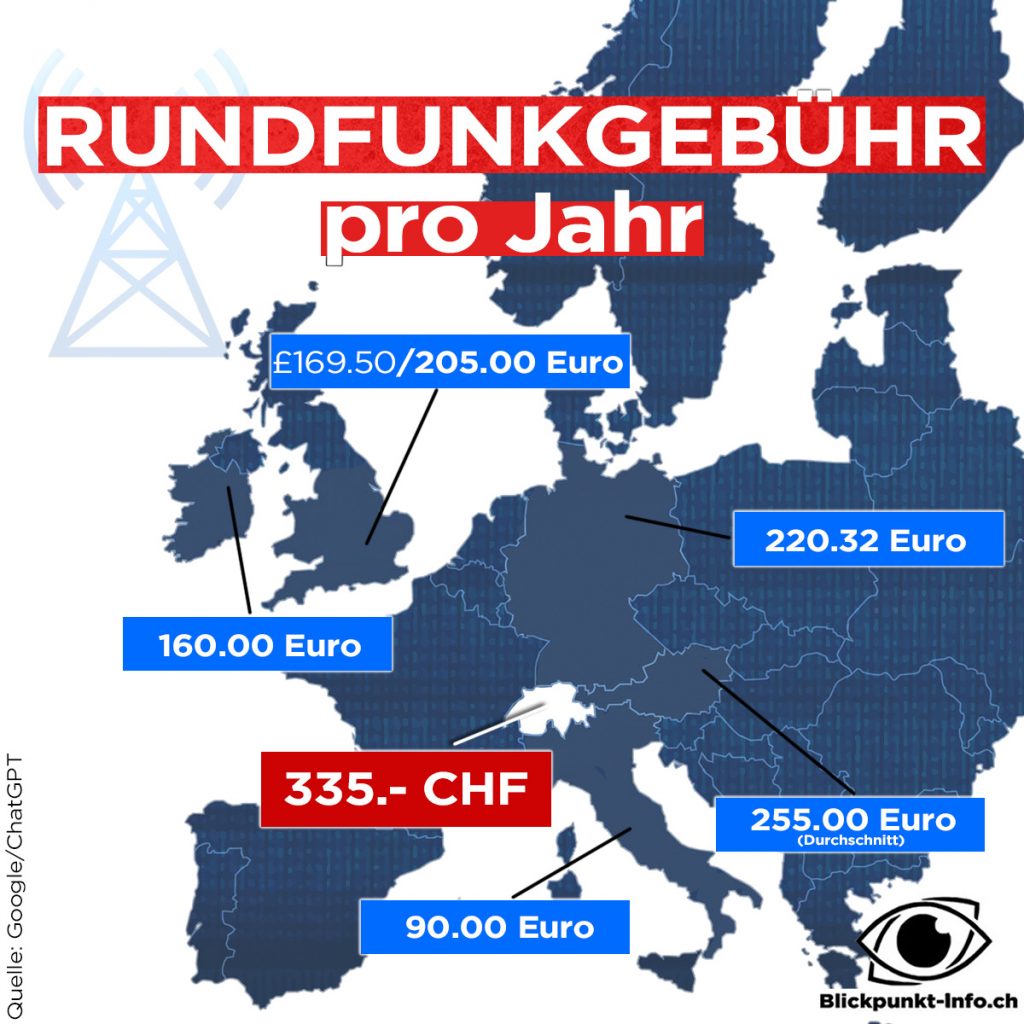

335.- Franken kostet die SERAFE-Abgabe jeden Schweizer Haushalt pro Jahr. Mit dem SRF hat die Schweiz damit den teuersten Rundfunk Europas. Eine Initiative zur Abschaffung des Beitrags wurde vom Volk verworfen, die SRG-Betreiber versprachen daraufhin die Ausgaben zu reduzieren.

Stattdessen wachsen die Ausgaben jedoch seit dem Versprechen jedes Jahr weiter, die SRG stellt außerdem immer mehr Personal ein.

Die Halbierungsinitiative will die Zwangsgebühr auf 200.- Franken reduzieren.

Ein Überblick über Hintergründe der Zwangsgebühr und der Schweizer Medienbranche.

Die SRG-Gebühr sorgt seit Jahren für rote Köpfe.

Bis 2018 wurde die Zwangsabgabe von der Billag AG eingezogen. Die JSVP und die Jungfreisinnigen lancierten die No-Billag-Initiative, die vom Volk 2018 mit einer überwältigenden Mehrheit von 71,6 % abgeschmettert wurde. Ziel war die vollständige Abschaffung der Billag und der Zwangsgebühr. Das Schweizer Radio und Fernsehen sollte sich privatwirtschaftlich behaupten und finanzieren oder entsprechend der Nachfrage schrumpfen.

SERAFE-Sparmaßnahmen-Schwindel

Ab Januar 2019 übernahm diese Aufgabe die SERAFE (Schweizerische Erhebungsstelle für die Radio- und Fernsehabgabe). Der anfängliche Betrag von 365.- pro Jahr für jeden Schweizer Haushalt wurde 2021 auf 335 Franken gesenkt.

Nach der gewonnenen Abstimmung versuchte die SRG, den vorhandenen Unmut zu senken, und kündigte Sparmassnahmen an – diese wurden jedoch nie umgesetzt:

„Der vormalige SRG-Generaldirektor Gilles Marchand senkte zwar nach der No-Billag-Abstimmung von 2018 einige Ausgaben – wie er es angekündigt hatte. 2020 präsentierte er ein neues Sparpaket von 50 Millionen Franken. Die Aufwendungen gingen dann aber um lediglich 150’000 Franken zurück.“ – Aargauer Zeitung

Im Gegenteil: Die Ausgaben der SRG für den jährlichen Betriebsaufwand stiegen immer weiter an – bei den Vollzeitstellen von 5’650 Beschäftigten 2019 auf 5’703 im Jahr 2023 und von 7’063 Teilzeitbeschäftigten auf 7’194 im gleichen Zeitraum. Im Dezember 2024 waren es insgesamt 7’130 Beschäftigte.

Ebenfalls stiegen die jährlichen Kosten für den Betriebsaufwand immens an: von 1,46 Milliarden Franken 2020 auf über 1,543 Milliarden Franken 2024.

Der SRG-Goldschlund muss gestopft werden

Die Schweiz leistet sich damit einen, wenn nicht sogar den teuersten Rundfunk in ganz Europa. In anderen Ländern wie Frankreich, Belgien oder Spanien wurde die separate Rundfunkgebühr abgeschafft, dort erfolgt die Eintreibung über die Steuern. In dieser Hinsicht ist eine offene Rundfunkgebühr eine transparente Alternative. Für jeden Bürger ist direkt ersichtlich, wie teuer die Leistungen der SRG, die er womöglich selbst gar nicht nutzt, für ihn trotzdem sind. Denn eine Befreiung von der SERAFE-Gebühr ist ausgeschlossen. Dies wird durch die Empfangsmöglichkeit über das Internet oder das Handy argumentiert. Eine Befreiung ist nur in absoluten Einzelfällen zu erwirken.

Dabei sinkt die Zuschauerquote der SRG stetig. Der Marktanteil seiner drei Sender sank 2023 von 33,4 auf 30,4 Prozent, das Durchschnittsalter des Publikums betrug 63 Jahre.

Die Schweizer Medienbranche

Der Marktanteil der SRG ist dabei auch den Privatmedien ein Dorn im Auge. Der Schweizer Medienverband spricht sich ebenfalls gegen Marktverzerrungen aus, die durch die staatliche Finanzierung der SRG faktisch auftreten würden.

Insgesamt arbeiteten 2019 in der Schweiz gemäss Wikipedia rund 29’000 Personen in der Medienbranche. Die ZHAW bezifferte die Anzahl der Journalisten in der Schweiz im Rahmen einer Studie im Jahr 2023 mit circa 9 000 Personen. Die SRG beschäftigt somit einen grossen Teil der Gesamtbranche, jedoch mit wesentlich höheren finanziellen Mitteln im Verhältnis zu den privaten Konkurrenten , denen sie sich im Wettbewerb auf dem freien Markt entgegenstellen müsste. Die drei anderen grossen Medienhäuser hierzulande sind die Ringier Gruppe, CH Media und die TX Group, vormals Tamedia.

In der Deutschschweiz hielt 2020 die TX Group rund 46 % des Pressemarkts. Zusammen mit CH Media (19 %) und Ringier (15 %) kontrollierten diese drei Konzerne etwa 80 % der allgemeinen Schweizer Print- und Onlinemedien.

Diese Privatmedien befinden sich dabei im Wettstreit gegen ein staatlich alimentiertes Medium, das über ein Vielfaches an finanziellen Ressourcen verfügt. Die TX Group setzte 2022 rund 925 Millionen Franken um, der Umsatz von Ringier belief sich 2023 auf 918 Millionen Franken und CH Media rund 411 Millionen Franken (2024). Die SRG hat zwar einen nicht am Markt orientierten Auftrag, denn sie muss auch die romanische und italienische Bevölkerung mit qualitativ hochwertigen Informationen und Angeboten versorgen. Dennoch zeigt der Zahlenvergleich, dass beim staatlichen Medium SRF schlicht nicht mit Effizienz gearbeitet wird und Ressourcen verschleudert werden. Dabei verlässt sich die SRG auf die SERAFE-Gebühr, die der Staat von jedem Bürger einzieht – unabhängig davon, ob er das Angebot selbst überhaupt nutzt.

Die ideologische Prägung der Berichterstattung ist des Weiteren sowohl bei staatlichen als auch bei privaten Medien gegeben. Eine repräsentative Studie der ZHAW zeigte 2024, dass sich 76 % der Journalisten selbst politisch links verorten – unabhängig vom Arbeitgeber.

Halbierungsinitiative – neuer Widerstand gegen die SERAFE

Mit der Halbierungsinitiative formiert sich nun ein neues Volksbegehren, das voraussichtlich 2026 zur Abstimmung kommt. Die Gegner der Zwangsgebühr haben aus der verlorenen Abstimmung 2018 ihre Schlüsse gezogen. Die SRG wird hauptsächlich noch von älteren Bevölkerungsschichten gestützt, die das Angebot auch vornehmlich nutzen. Das neue Volksbegehren sieht daher vor, dass die SERAFE-Gebühr auf 200.- pro Jahr reduziert werden soll. Die Schweiz hätte damit zwar immer noch eine der teuersten Rundfunkgebühren Europas, dennoch wäre die Initiative ein Entgegenkommen an alle, die überhaupt keine SRG-Medien konsumieren. Die vom Volk abgesegnete Verschlankung des Staatsmediums wäre ebenso ein Ansporn für die SRG, selbst ihren Betrieb effizienter zu gestalten. Damit würde auch der Wettbewerb auf dem Schweizer Medienmarkt zurückkehren. Allfällige ideologische Verzerrungen in der Berichterstattung wären damit zwar nicht behoben, da diese schlicht durch Privatmedien in die Gesellschaft einfließen würden – jedoch müssten sämtliche Medien, auch die SRG, sich wieder stärker am Markt, den möglichen Umsätzen und an der allgemeinen Nachfrage orientieren, statt auf Bürgerkosten zu leben.