Die Menschen in Europa leben heute länger und gesünder als je zuvor. Doch was auf individueller Ebene erfreulich scheint, entwickelt sich auf gesellschaftlicher Ebene zur demografischen Katastrophe: In den kommenden Jahrzehnten wird der Anteil älterer Menschen in der Schweiz und der EU rapide ansteigen. Gleichzeitig wächst die Bevölkerung jedes Landes ausschließlich durch Zuwanderung weiter an, während die einheimische Bevölkerung zeitgleich schrumpft. Diese Entwicklung verändert jeden Staat und jeden Aspekt eines Landes in seiner fundamentalen Grundordnung.

Ein Überblick über die aktuelle demografische Lage.

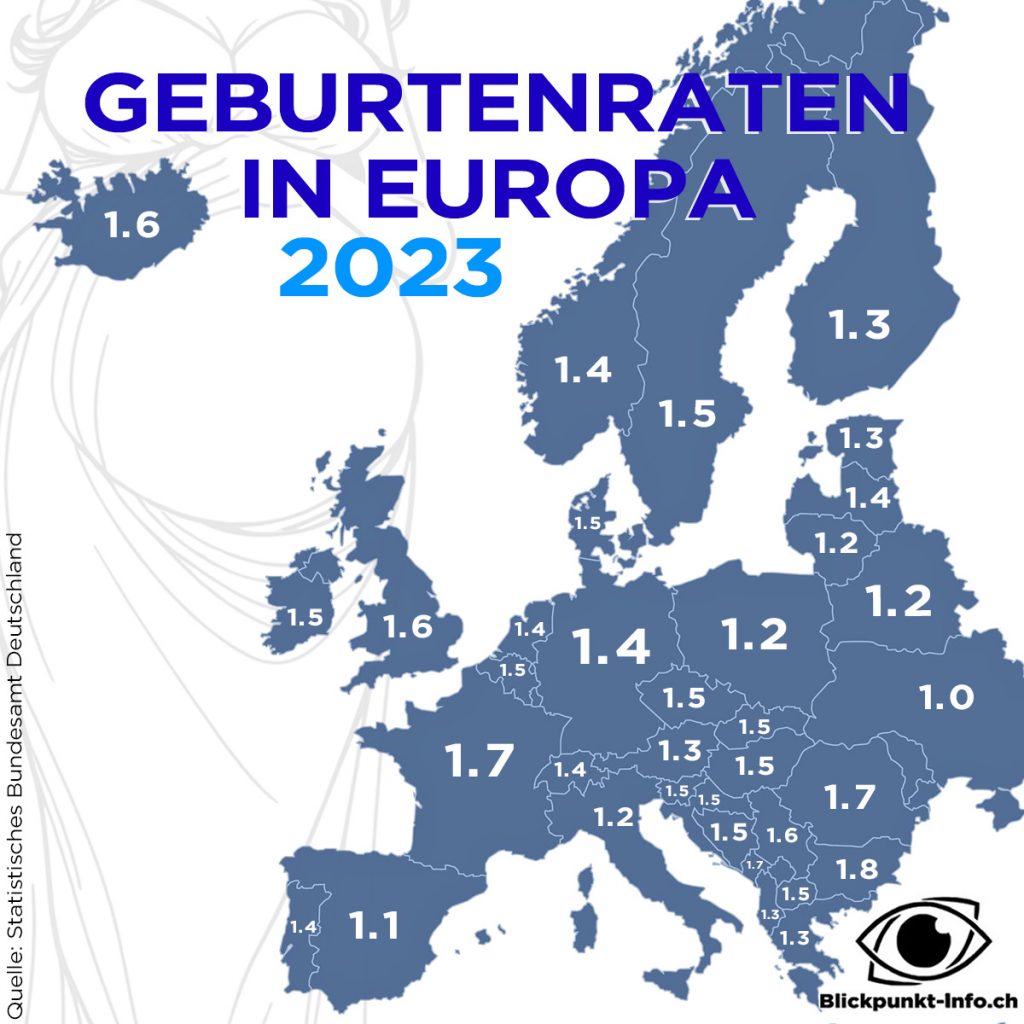

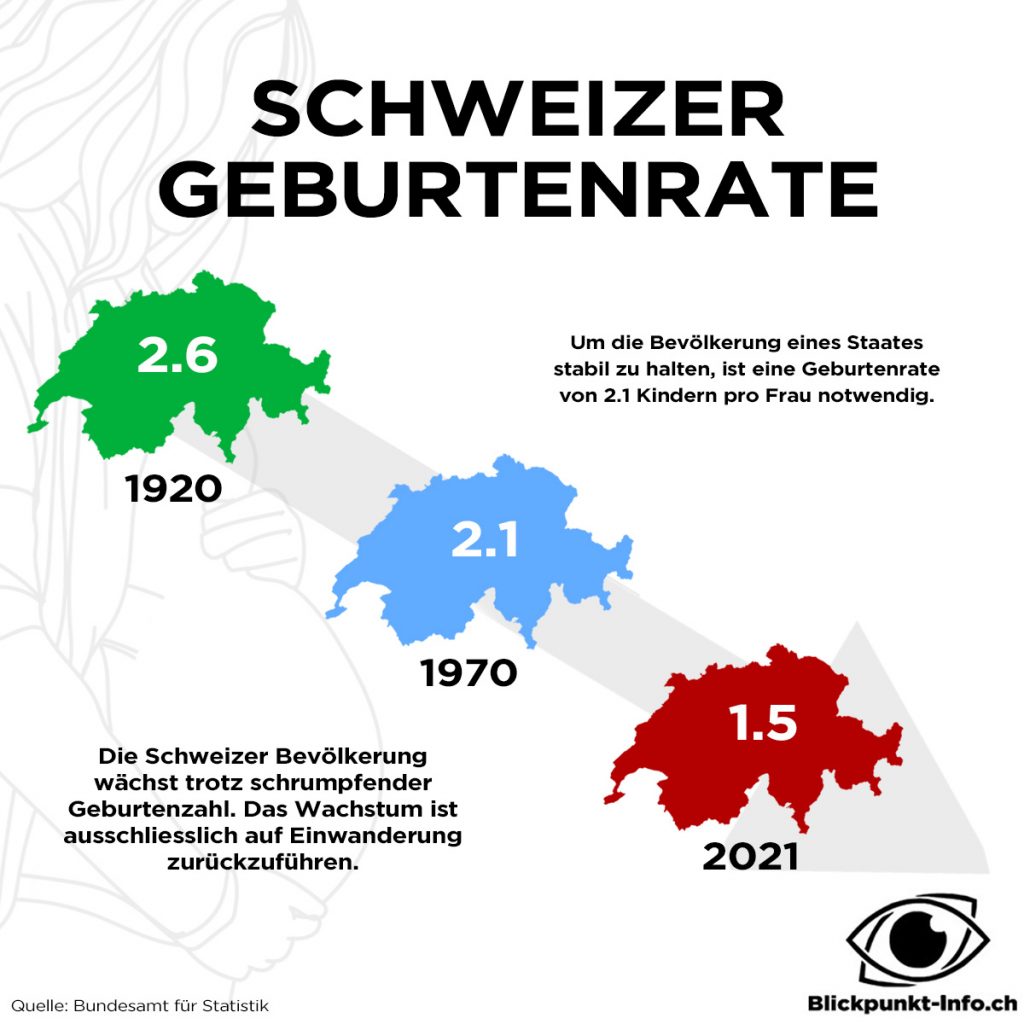

Europäer haben in den letzten Jahrzehnten tendenziell wesentlich weniger Kinder bekommen, als dies bei ihren Vorgängergenerationen der Fall war. Um die Bevölkerung innerhalb eines Staates konstant zu halten ist eine Fertilitätsrate von 2,1 Lebendgeburten pro Frau notwendig. Befindet sich die Geburtenrate darüber, wächst die Bevölkerung an. Fällt die Geburtenrate unter 2.1 Kinder pro Frau, beginnt die Bevölkerung zu schrumpfen. Faktisch haben beinahe alle europäischen Länder seit Jahrzehnten eine wesentlich niedrigere Geburtenrate als jenes Minimum von 2.1 Kinder pro Frau. Fällt die Fertilitätsrate niedriger als 1,3 Lebendgeburten pro Frau, beginnt eine gravierende Abwärtsspirale innerhalb einer demografischen Gruppe.

Geburtenraten in der Schweiz

In der Schweiz wurden im Jahr 2023 wurden 80’024 Lebendgeburten verzeichnet. 2024 sank diese Zahl um 2,5 Prozent auf 78’081 Geburten pro Frau. Die Fertilitätsrate lag 2023 bei 1,33 Kindern pro Frau und liegt damit deutlich unter dem Bestandserhaltungsniveau.

Die höchsten Fertilitätsraten wurden 2022 in den Kantonen Appenzell Ausserrhoden (1,56), Thurgau (1,54) und Freiburg (1,53) beobachtet und die niedrigsten in Graubünden (1,34), Zürich (1,31) und im Tessin (1,24) erfasst.

Auf der Suche nach einem Erklärungsansatz ist besonders auffällig, dass sich das Alter von Müttern zum Zeitpunkt ihres ersten Kindes deutlich nach hinten verschoben hat. Während der Anteil der 30- bis 34-jährigen Mütter bereits seit den 1970er-Jahren bis 2001 kontinuierlich stieg, ist mittlerweile ganz grundsätzlich ein allgemeiner Trend zur späteren Mutterschaft erkennbar: Der Anteil der Frauen ab 35 Jahren bei der Geburt nimmt ebenfalls weiter zu.

Ein Unterschied zeigt sich auch nach Herkunft: Schweizerinnen hatten 2023 im Durchschnitt 1,23 Kinder. Ausländische Frauen in der Schweiz hingegen brachten im Schnitt 1,58 Kinder zur Welt.

Diese Zahlen zeigen nicht nur einen kontinuierlichen Rückgang der Geburten bei Schweizerinnen, sondern auch, dass die Geburtenrate fremder Frauen in der Schweiz höher ausfällt als die der Einheimischen. Die Schweiz folgt damit einem Trend, der in ganz Europa festzustellen ist.

Geburtenraten in der EU

2023 wurden in der EU 3,67 Millionen Säuglinge geboren. Die Gesamtfruchtbarkeitsrate lag innerhalb der EU-Staaten bei 1,38 Lebendgeburten pro Frau. Die Spannweite umfasste Werte von 1,06 in Malta bis hin zu 1,81 in Bulgarien. Ziffern, die ebenfalls unterhalb des Bestandeserhaltungsniveaus lagen. Die durchschnittliche Fertilitätsrate in der EU erreichte nach einem Tiefpunkt von 1,43 Kinder pro Frau in den Jahren 2001 und 2002 einen vorläufigen Höchststand von 1,57 Kinder pro Frau zwischen 2008 und 2010. Danach sank sie 2013 erneut leicht auf 1,51. Seitdem hält sie sich kontinuierlich auf tiefem Niveau.

Zwischen 2022 und 2023 schrumpfte die Geburtenziffer der 24 EU-Mitgliedstaaten erneut. Nur in wenigen Ländern wurde ein Anstieg verzeichnet; am deutlichsten in Bulgarien (von 1,78 auf 1,81) und Zypern (von 1,37 auf 1,40). Den stärksten Rückgang erlebte Tschechien, wo in nur einem Jahr die Geburtenziffern von 1,64 auf 1,46 sank.

In den vergangenen 50 Jahren haben sich die Geburtenziffern innerhalb der EU deutlich einander angeglichen. Im Jahr 1970 betrug die Differenz zwischen dem höchsten Wert (Irland) und dem niedrigsten (Finnland) noch rund 2,0 Lebendgeburten pro Frau.

In Deutschland wurden 2024 Schätzungen des Statistischen Bundesamts zufolge circa 677.180 Kinder geboren, erneut ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr. Die demografische Bilanz blieb damit weiterhin negativ: Es starben mehr Menschen, als geboren wurden.

In Frankreich kamen 2024 rund 663.000 Babys zur Welt. Das sind 2,2 % weniger gegenüber dem Vorjahr und ganze 21,5 % weniger als im Jahr 2010, dem letzten Höchststand. Die französische Fertilitätsrate lag 2024 bei 1,62 Kindern pro Frau. Italien erreichte 2024 laut Angaben des Statistikamts ISTAT einen neuen historischen Tiefstand: Mit nur 370.000 Geburten sank die Zahl der Neugeborenen um 2,6 % im Vergleich zum Vorjahr. Die Fertilitätsrate fiel auf 1,18 Kinder pro Frau und lag somit unter dem bisherigen Rekordtief von 1,19 aus dem Jahr 1995.

Europäische Frauen werden später Mütter

2023 lag das Durchschnittsalter der Frauen bei der Geburt ihres ersten Kindes innerhalb der EU bei rund 30 Jahren. Die Spanne reichte von 26,9 Jahren in Bulgarien bis 31,8 Jahren in Italien. Auch das allgemeine Durchschnittsalter der Frauen bei der Geburt eines Kindes ist in der in der EU angestiegen. Waren Mütter 2001 im Durchschnitt noch 29 Jahre alt, waren sie 2023 bereits 31,2 Jahre alt.

Ausländerinnen gebären ein Drittel der Kinder in den Berichtsländern

Ein auffällig hoher Anteil der Neugeborenen 2023 stammen von Müttern aus dem Ausland. Dabei handelt es sich um Frauen, die nicht im jeweiligen Berichtsland, sondern in einem anderen EU-Mitgliedstaat oder sogar außerhalb von Europa geboren wurden.

Den höchsten Anteil verzeichnete Luxemburg: Dort wurden 67 % aller im Jahr 2023 geborenen Kinder von Müttern zur Welt gebracht, die selbst im Ausland geboren wurden. An zweiter Stelle lag Zypern mit 41 %. Auch in Malta (36 %), Österreich (35 %), Belgien (34 %) und Deutschland (32 %) stammte rund ein Drittel der Geburten von im Ausland geborenen Müttern, während etwa zwei Drittel der Geburten auf im Inland geborene Mütter entfielen. Zu den einheimischen Müttern zählen jedoch ebenfalls Ausländerinnen, die im Besitz der Staatsbürgerschaft sind.

Auswirkungen auf die einheimische Bevölkerung

Diese Gesamtentwicklung hat spürbare demografische und gesellschaftliche Konsequenzen. Während die Fertilitätsraten bei der einheimischen Bevölkerung in vielen EU-Ländern seit Jahren rückläufig sind, tragen Geburten von im Ausland geborenen Müttern zunehmend zur Konstanz des Bevölkerungsbestandes bei. Dadurch verschiebt sich langfristig die Zusammensetzung der Bevölkerung, insbesondere in urbanen Regionen. Für die einheimische Bevölkerung bedeutet dies, dass ohne eine Erhöhung der eigenen Geburtenrate und einer Abnahme weiterer Zuwanderung ihr demografischer Anteil sich stetig verringert. Die einschneidenden Folgen für kulturelle Identität, Bildungssysteme, Sozialpolitik und Integrationsaufgaben sind dramatisch.

Europa altert – mit weitreichenden Folgen

Dieser tiefgreifende Wandel betrifft nicht nur das Renten- und Gesundheitssystem, sondern wird unseren Alltag, unsere Wirtschaft und den gesellschaftlichen Zusammenhalt grundlegend verändern. Die Alterung Europas stellt die grösste Herausforderungen unserer Zeit dar; mit massiven Auswirkungen auf Arbeitsmärkte, Pflegeinfrastrukturen, Generationengerechtigkeit und politische Entscheidungsprozesse.

Was heute noch wie eine ferne Entwicklung erscheinen mag, wird schon bald Realität sein und verlangt nach entschlossenem Handeln, bevor uns die demografische Welle ungebremst trifft.

Migration und Alternativen zur Bekämpfung des demografischen Wandels

Zwar wird Migration häufig als kurzfristige Lösung für die alternde Bevölkerung in Europa angeführt, doch langfristig wird sie die tiefgreifenden strukturellen Herausforderungen nicht ausgleichen und schon gar nicht die demografische Selbstverantwortung ersetzen können. Eine nachhaltige Antwort auf den demografischen Wandel muss in Europa selbst ansetzen. Es braucht eine Kultur, die junge Familien unterstützt, Mut zur Elternschaft macht und Rahmenbedingungen schafft, in denen sich Menschen und auch insbesondere Frauen für Kinder entscheiden. Mehr Geburten in der autochthonen Bevölkerung bedeuten nicht nur wirtschaftliche Zukunftssicherung, sondern bewahren vor allem auch den kulturellen Charakter des jeweiligen Landes, die ethnische Kontinuität und somit auch die soziale Stabilität der europäischen Nationen. Nur wenn Europa sich für das Leben entscheidet, kann es seine Identität, seinen inneren Frieden und eine lebenswerte Heimat an kommenden Generationen weitergeben.